Le interpretazioni qui di seguito hanno lo scopo di permetterti di capire al meglio i risultati degli esami che hai effettuato. Non sostituiscono la figura del medico, mi raccomando chiedi sempre il parere del tuo specialista di riferimento.

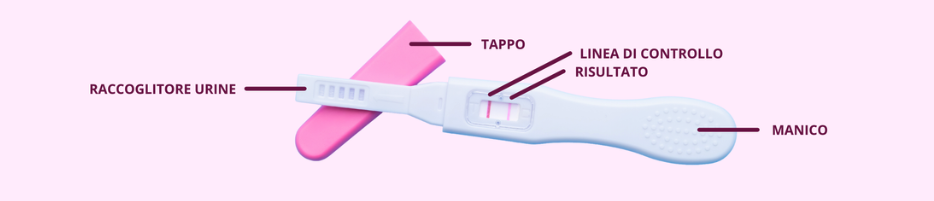

Esistono 2 tipi di test:

1. Test delle urine

Effettuabile autonomamente grazie ad uno stick acquistabile in farmacia e in grado di dare una risposta nel giro di pochi minuti.

TIPOLOGIE:

- Compare la scritta “negativo” o “non incinta”, oppure il numero di settimane di gravidanza;

- Compare 1 linea se negativo (linea che indica la corretta funzionalità del test) o 2 linee se positivo. In questo caso non è determinante la tonalità della linea, la presenza della 2ª linea indica di per se’ che l’ormone beta hcg è stato rilevato, piuttosto una linea chiara può indicarne la poca quantità e quindi una gravidanza insorta da meno tempo rispetto ad una linea molto definita che indica dosi più massicce dell’ormone e quindi una gravidanza instaurata da più tempo.

2. Test del sangue

TIPOLOGIE:

- Qualitativo che permette di accertare se la donna è incinta

- Quantitativo che permette di accertare se la donna è incinta e anche di stabilire in quale settimana di gravidanza si trova in base alla quantità dell’ormone beta hcg rilevata

I livelli di beta hcg non sono uguali per tutte le donne ma mediamente le concentrazioni aumentano nel 1° trimestre raddoppiando circa ogni 24/48 ore fino al picco della 10ª settimana, per poi diminuire fino alla 16ª e rimanere più o meno costanti fino al termine della gravidanza.

a

“Il peso materno e l’altezza devono essere misurati al primo appuntamento insieme al calcolo del BMI (peso [kg] / altezza [m²]). Le misurazioni ripetute a ogni appuntamento devono essere limitate ai casi a rischio di esiti di salute avversi, poiché la misurazione routinaria dell’indice di massa corporea in gravidanza può generare uno stato ansioso nella donna a fronte di benefici incerti o non ben definiti."

Qual’è il mio BMI?

Si calcola dividendo:

Il peso in Kg per l’altezza(x2) in metri

Es:

peso 60 kg e sono alta 1,65 m:

60 ÷ 3,3 (1,65x2) = 18,18

18,18 è il mio BMI

Quanti Kg posso prendere in gravidanza?

I dati indicano che l’aumento di peso in gravidanza varia da donna a donna ed è compreso tra

7 e 18 kg per le donne che partoriscono bambini con peso tra 3 e 4 kg.

In media, a fine gravidanza, si è osservato che l’aumento di peso materno è di circa 12-13 kg anche se è importante considerare che non tutte le future madri devono o possono prendere 12-13 kg ma dipende dal peso pregestazionale da condizione fisica e stato di allenamento prima e durante la gravidanza.

Solitamente nel 1 trimestre l’aumento di peso è di circa 1-2 kg, dopo la 20ª settimana aumenta di circa 500 gr a settimana.

L'aumento di peso è determinato da:

- Peso del bambino (circa 3kg)

- Aumento di dimensioni dell’utero (circa 1 kg),

- Placenta e del liquido amniotico (circa 1,5 kg)

- Aumento dei seni (circa 500 gr)

- Aumento del sangue circolante (circa 1,2 kg)

- Ritenzione idrica (circa 1,5-4 kg)

L’Institute Of Medicine (IOM) definisce un eccessivo peso gestazionale:

- > 18 kg per le donne che si trovavano in una condizione pregestazionale di sottopeso;

- > 16 kg per le donne che si trovavano in una condizione pregestazionale di normopeso;

- > 11,5 kg per le donne che si trovavano in una condizione pregestazionale di sovrappeso;

- > 9 kg per le donne che si trovavano in una condizione pregestazionale di obesità.

La Pregoressia

E’ un disturbo alimentare legato alla gravidanza scatenato dall’ossessione di avere un corpo perfetto (nonostante i cambiamenti fisiologici di questo periodo) e di ritornare subito alla forma fisica pregravidica nel post parto.

Nasce delle parole “gravidanza” e “anoressia” in quanto i comportamenti sono quelli che si osservano in caso di anoressia:

- ipercontrollo delle calorie assunte,

- tendenza a mangiare da sole

- saltare i pasti

- eccessiva attività fisica

Sappiamo quanto sia importante evitare di aumentare troppo di peso, ma è altrettanto importante fare in modo che il controllo del peso in gravidanza non diventi un’ossessione!

a

“Il test efficace per lo screening della pre-eclampsia è la misurazione della pressione arteriosa, che deve essere effettuato a ogni visita in gravidanza."

La rilevazione della pressione arteriosa è un importante parametro di funzionamento cardiovascolare e di equilibrio idrico e placentare, il valore è da registrare ad ogni controllo, con la prima misurazione entro le 10 settimane.

Al primo appuntamento devono essere ricercati possibili fattori di rischio per la pre- eclampsia,

se presente almeno uno di questi fattori devono essere programmate misurazioni più frequenti della pressione arteriosa:

- età ≥40 anni

- intervallo >10 anni dalla gravidanza precedente

- storia familiare di pre-eclampsia

- storia precedente di pre-eclampsia

- indice di massa corporea (BMI) ≥30 kg/m2

- malattie vascolari preesistenti come l’ipertensione

- malattia renale preesistente

- gravidanza multipla

- diabete pregravidico

Quanto deve essere la pressione?

1. La pressione sistolica (massima) è il valore di pressione arteriosa nel momento in cui il cuore è in fase di contrazione

2. La pressione diastolica (minima) è il valore di pressione arteriosa nel momento in cui il cuore è in fase di rilassamento

Si definiscono ottimali:

Pressione massima < a 120 mmHg

Pressione minima < a 80 mmHg

Sotto i 90 di massima e/o i 60 di minima si parla di pressione bassa o ipotensione

Sopra i 140 di massima e/o i 90 di minima si parla di pressione alta o ipertensione

Ci sono 3 diversi tipi di ipertensione in gravidanza.

1. Ipertensione gestazionale: si sviluppa durante la gravidanza (generalmente dopo le 20 settimane).

2. Ipertensione cronica: inizia prima della 20esima settimana di gravidanza o prima della gravidanza.

3. Preeclampsia: è invece una patologia caratterizzata dall’improvviso innalzamento della pressione,

solitamente dopo le 20 settimane di gravidanza, associato al riscontro di elevate quantità di proteine

nelle urine. È potenzialmente pericolosa per la salute della mamma e del bambino.

Sai cos'è la sindrome da camicie bianco?

Il fenomeno, che prende il nome dai classici camici bianchi indossati dai medici, consiste in un'ipertensione temporanea, ossia un aumento dei valori della pressione sanguigna che si verifica solo nello studio del medico a causa dell'ansia e della paura.

Emocromo

“I professionisti devono offrire alle donne in gravidanza lo screening dell’anemia. Gli esami devono essere effettuati precocemente, al primo appuntamento; successivamente devono essere ripetuti a 28 settimane per disporre di un tempo adeguato per il trattamento, se necessario, e a 33-37 settimane. Devono essere indagati i casi di livelli di emoglobina inferiori al normale per l’epoca di gravidanza (<11 g/100 mL nel primo trimestre e <10,5 g/100 mL da 28 settimane); in questi casi, se indicata, deve essere prescritta la terapia opportuna, fornendo alle donne informazioni sui possibili effetti collaterali."

L’emocromo è un test molto comune che viene eseguito per ricercare la base di alcuni disturbi che possono influire sulla salute. Misura quante sono le cellule del sangue e le loro caratteristiche fisiche, come ad esempio le dimensioni, la distribuzione e la forma.

Una volta che il sangue sarà stato prelevato, verrà comparato con quelli che sono i valori di riferimento che possono cambiare leggermente da laboratorio a laboratorio e anche in base ad altri parametri come età e sesso.

- WBC globuli bianchi

- RBC globuli rossi

- HGB emoglobina

- HCT ematocrito

- MCV grandezza media globulo rosso

- MCH contenuto emoglobina singolo globulo rosso

- MCHC contenuto medio emoglobina nel sangue

- RDW coefficiente di variazione di volume dei globuli rossi

- PLT piastrine

- MPV volume piastrinico medio

- PCT ematocrito piastrinico

- PDW coefficiente di variazione di volume delle piastrine

- LYM% percentuale linfociti

- MON% percentuale monociti

- NEU% percentuale neutrofili

- EOS% percentuale eosinofili

- BAS% percentuale basofili

Come interpretare i valori (vediamo cosa ci interessa maggiormente)

WBC - GLOBULI BIANCHI (valori normali: tra 4 e 10)

Con il procedere della gravidanza ne è normale osservare un aumento moderato.

Sono le cellule coinvolte nella risposta immunitaria dell'organismo. Per questo motivo un loro rialzo

corrisponde ad un processo flogistico. Comprendono 5 tipi di leucociti maturi, che sono: linfociti,

monociti, neutrofili, eosinofili, basofili.

RBC - GLOBULI ROSSI (valori normali: tra 4 e 5,5)

Un lieve calo degli eritrociti è del tutto normale durante la gravidanza.

Sono le cellule responsabili del trasporto di emoglobina e, di conseguenza, di ossigeno e ferro.

HGB - EMOGLOBINA (valori normali: tra 12 e 16)

Tutte le condizioni che determinano un calo di emoglobina sono da associarsi ad uno stato anemico.

Durante il procedere della gravidanza è normale osservare un lieve calo di fino a valori 10. E' una proteina presente nei globuli rossi, essenziale per trasportare l'ossigeno dai polmoni a tutte le cellule del corpo. La percentuale restante è occupata dal plasma, la parte liquida del sangue.

HCT - EMATOCRITO (valori normali tra 37 e 48)

Solitamente il valore di ematocrito segue quello dei globuli rossi, diminuendo in caso di anemia.

E' un valore che indica la percentuale del volume del sangue occupata dai globuli rossi. La percentuale restante è occupata dal plasma, la parte liquida del sangue.

MCV - GRANDEZZA MEDIA GLOBULO ROSSO (valori normali: tra 78 e 95)

E’ il volume corpuscolare medio dei globuli rossi, ossia la “grandezza” di un globulo rosso.

MCH - CONTENUTO EMOGLOBINA SINGOLO GLOBULO ROSSO (valori normali tra 26 e 34)

E’ l’emoglobina presente in ogni globulo rosso.

MCHC - CONTENUTO MEDIO EMOGLOBINA NEL SANGUE

E’ la concentrazione media di emoglobina un dato volume di globuli rossi.

RDW - COEFFICIENTE DI VARIAZIONE DI VOLUME DEI GLOBULI ROSSI (valori normali tra 11,5 e 14,5)

E’ l’ampiezza della distribuzione del volume di globuli rossi attorno al suo valore medio.

PLT - PIASTRINE (valori normali tra 130 e 450)

Durante la gravidanza un lieve calo delle piastrine è del tutto normale (per effetto dell’emodiluizione).

Sono le cellule responsabili del processo di emostasi e coagulazione.

Altre analisi del sangue

FERRITINA (valori normali: tra 60 e 70)

Nella diagnosi differenziale per l’anemia gli indici da osservare sono l’emoglobina, il volume corpuscolare medio e la Ferritina, la cui misurazione va richiesta da Linea Guida quando l’emoglobina abbia un valore inferiore a 11mg/dl nel I trimestre e inferiore a 10,5mg/dl nel II.

FIBRINOGENO (valori normali tra 200 e 400)

Proteina importante per la coagulazione del sangue. È comune riscontrare un livello di fibrinogeno alto in gravidanza che tende ad aumentare mese per mese.

PT / PTT (valori normali tra 9.5 e 13.8 / tra 60 e 70)

Sono i tempi necessari per la formazione di un coagulo e aumentano nei deficit dei fattori della coagulazione.

GOT / GPT (valori normali tra 7 e 46 / fino a 35)

Indicano il valore delle transaminasi.

GLUCOSIO (valori normali intorno ai 75 ma comunque inferiori a 126)

Se superiori si richiede curva da carico.

TEST DI COOMBS INDIRETTO (Risultato negativo = non a rischio)

Utile ad identificare i neonati che rischiano di incorrere nella malattia emolitica fetale e neonatale.

AZOTEMIA (valori normali tra 11 e 50)

Utile a valutare funzionalità renale.

CREATININEMIA (valori normali tra 0,6 e 1,20)

Utile a valutare funzionalità renale.

BILIRUBINA DIRETTA / BILIRUBINA TOTALE (valori normali fino a 0,40 / tra 0,20 e 1,30)

Utile a valutare funzionalità epatica.

ACIDI BILIARI (valori normali tra 2 e 10)

Utile a valutare funzionalità epatica.

FT3 / FT4 /TSH (valori normali tra 2,3 e 4,2 / tra 8,9 e 17,2 / tra 0,3 e 4,5)

Utili a valutare funzionalità della tiroide.

Rosolia

Le Linee guida raccomandano “Lo screening sierologico per la suscettibilità alla rosolia deve essere offerto a tutte le donne all’inizio della gravidanza. Nelle donne risultate suscettibili alla rosolia il test deve essere ripetuto a 17 settimane...”.

Attraverso il Rubeo test (che ricerca immunoglobuline nel sangue materno) vengono ricercate:

- IgG che se positive indicano uno stato di immunità (a seguito di vaccino o di precedente infezione)

- IgM che indicano la presenza attuale di infezione

Infatti in caso di IgG positive non sarà più necessario ripetere il test durante la gravidanza.

Il test per la Rosolia verrà considerato positivo in caso di IgM positive.

Toxoplasmosi

Le Linee guida raccomandano “Lo screening prenatale della toxoplasmosi è raccomandato e consiste in una sierolo- gia al primo controllo prenatale, ripetuta ogni 4-6 settimane se il primo esame risul- ta negativo, fino al termine della gravidanza.”

Attraverso il Toxo test (che ricerca immunoglobuline nel sangue materno) vengono ricercate:

- IgG che se positive indicano uno stato di immunità (a seguito di vaccino o di precedente infezione)

- IgM che indicano la presenza attuale di infezione

Infatti in caso di IgG positive non sarà più necessario ripetere il test durante la gravidanza.

Il test per la Toxoplasmosi verrà considerato positivo in caso di IgM positive.

Treponema Pallidum - TPHA

Le Linee guida raccomandano “Lo screening sierologico della sifilide, effettuato con un test specifico per il trepone- ma, è raccomandato in tutte le donne alla prima visita e alla fine della gravidanza.”

TPHA/TPPA: In un paziente sano e mai venuto a contatto con la malattia il risultato è negativo. Un risultato positivo significa che è stata rilevata la presenza di anticorpi diretti.

VDRL/RPR: In un paziente sano il risultato è negativo. Può essere condotto con metodi quantitativi, in questo caso più il numero è alto e maggiore è la quantità di anticorpi rilevati.

HIV (Human Immunodeficiency Virus)

Le Linee guida raccomandano “Lo screening per l’HIV deve essere offerto a tutte le donne all’inizio della gravidanza e al terzo trimestre, per consentire di programmare per le donne risultate positive gli interventi che si sono mostrati efficaci nel ridurre il rischio di trasmissione dell’infezione da madre a figlio.“

In un paziente sano e mai venuto a contatto con la malattia il risultato è negativo.

Può variare in base al laboratorio presso il quale si è svolto il test ma indicativamente viene considerato:

Negativo: < 0,90

Dubbio: 0,90 - 1,00

Positivo: > 1,00

E’ bene sapere (per evitare di preoccuparsi inutilmente) che il risultato dell’HIV, a prescindere dall’esito, non può essere consegnato ne’ telematicamente, ne’ telefonicamente, ne’ da terze persone ma solo manualmente al paziente che lo ha effettuato.

Chlamydia Trachomatis

L’ISS raccomanda “In Italia, attualmente, è previsto lo screening per Chlamydia trachomatis nelle donne in gravidanza con fattori di rischio riconosciuti alla prima vista prenatale e una eventuale ripetizione del test nel terzo trimestre di gravidanza qualora permangano i fattori di rischio.“

Attraverso il test (che ricerca immunoglobuline nel sangue materno) vengono ricercate:

- IgG che se positive indicano uno stato di parziale immunità

- IgA che indicano una possibile infezione in atto un'infezione in fase acuta

Il test per la Clamidia verrà considerato positivo in caso di IgA positive.

Neisseria Gonorrhoeae

Le Linee guida raccomandano “Lo screening di routine per la gonorrea non è raccomandato nelle donne in gravidanza, ma deve essere offerto alle donne a rischio di infezione.“

E indica come fattori di rischio “età <25 anni e sessualmente attive, pluripartner, con pregressi episodi di gonorrea o IST, provenienti da aree con alta prevalenza della malattia“.

Eseguito mediante tampone cervicale.

Il risultato negativo indica l’assenza di infezione al momento del test.

Epatite B - HBsAg

Le Linee guida raccomandano “Lo screening sierologico per l’epatite B deve essere offerto nel terzo trimestre a tutte le donne in gravidanza, per consentire di programmare – per le donne risultate positive – gli interventi che si sono mostrati efficaci nel ridurre il rischio di trasmissione dell’infezione da madre a figlio.“

Il risultato negativo indica che la persona non è mai venuta a contatto con il virus.

Epatite C - HCV

Le Linee guida raccomandano “Alle donne in gravidanza non deve essere offerto lo screening per il virus dell’epatite C, poiché non ci sono prove della sua efficacia nella pratica. La ricerca degli anticorpi anti-HCV deve essere circoscritta alle donne appartenenti alle categorie a rischio per infezione da HCV“.

E indica come fattori di rischio “uso di droghe iniettabili (anche un solo episodio), pazienti sottoposti ad emodialisi, pazienti con transaminasi ALT (o GPT) elevata soggetti trasfusi con concentrati di fattori della coagulazione prima del 1987, soggetti trasfusi con componenti del sangue o trapiantati con organi solidi prima del 1992, soggetti esposti a sangue di individui HCV positivi o di individui ad alto rischio di essere HCV positivi, nati da madri HCV-RNA positive, conviventi di soggetti HCV positivi”.

Il risultato negativo indica che la persona non è mai venuta a contatto con il virus.

Citomegalovirus

Le Linee guida raccomandano “Lo screening dell’infezione da Citomegalovirus non deve essere offerto alle donne in gravidanza poiché non ci sono prove di efficacia a supporto dell’intervento.”

Attraverso il Rubeo test (che ricerca immunoglobuline nel sangue materno) vengono ricercate:

- IgG che se positive indicano uno stato di immunità (a seguito di vaccino o di precedente infezione)

- IgM che indicano la presenza attuale di infezione

Il test per la Rosolia verrà considerato positivo in caso di IgM positive.

Streptococco Beta Emolitico

Le Linee guida raccomandano “L’esecuzione dello screening dell’infezione da streptococco beta-emolitico gruppo B con tampone vaginale e rettale e terreno di coltura selettivo è raccomandata per tutte le donne a 36-37 settimane.”

Mediante 2 tamponi (1 vaginale e 1 rettale) eseguiti nello stesso appuntamento, si ricerca la presenza del batterio Streptococco β-emolitico gruppo B.

I risultati negativi indicano l’assenza di infezione al momento del test.

Papilloma Virus - HPV

Le Linee guida raccomandano l’esecuzione del pap-test (possibilmente nel 1° trimestre entro le 12 settimane) se non eseguito negli ultimi 3 anni.

Tampone cervicale utile a ricercare la presenza di HPV.

Il risultato negativo indica l’assenza di infezione al momento del test.

Il risultato “anormale” indica la possibile positività del test che richiede esami di approfondimento.

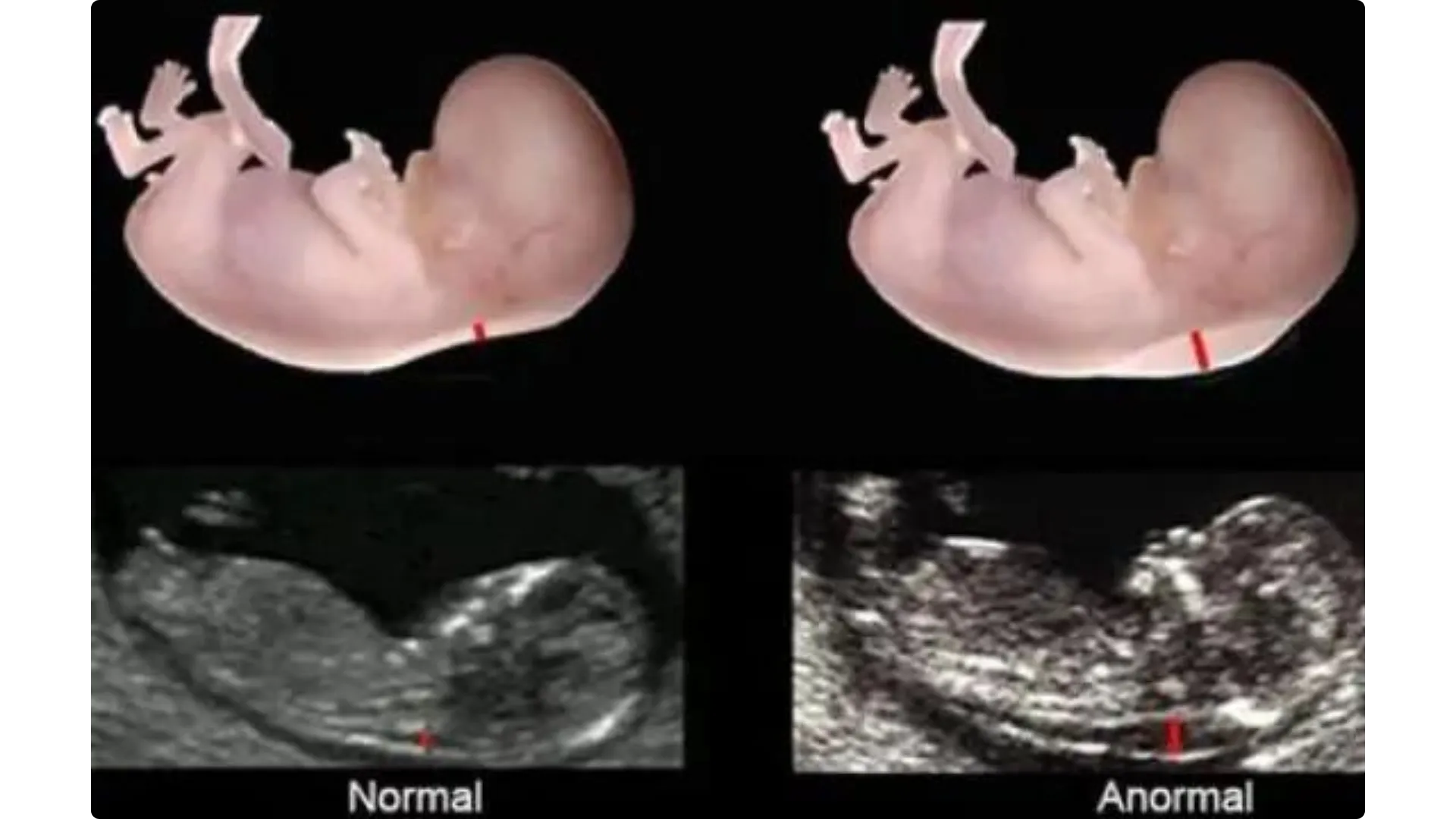

“L’indagine ecografica per la diagnosi di anomalie fetali deve essere offerta di routine tra 19+0 e 21+0. L’indagine ecografica per la diagnosi di anomalie fetali consente di:

- compiere una scelta riproduttiva consapevole e decidere per tempo per un’interruzione di gravidanza;

- preparare i futuri genitori alla gestione di disabilità, eventuali trattamenti, cure palliative;

- programmare la nascita in centri specializzati;

- considerare eventuali interventi intrauterini.

La misurazione della translucenza nucale per individuare anomalie fetali non è raccomandata.

Il test dell’alfafetoproteina abbinato all’indagine ecografica per individuare difetti del tubo neurale non è raccomandato.

Non ci sono prove di efficacia dell’indagine ecografica condotta nel terzo trimestre allo scopo di individuare anomalie fetali, né prove che l’indagine ecografica del terzo trimestre abbia ricadute su esiti rilevanti relativi alla salute materna e feto neonatale."

Sigle

CRL - lunghezza vertice-sacro.

Lunghezza del feto dal vertice del cranio all'osso sacro, si valuta al 1° trimestre per datare la gravidanza.

BPD (o DBP) - diametro biparietale.

Misurazione della distanza tra le due orecchie. Tale misura viene valutata a partire dalla 12° settimana. Anomalie di tale misura sono solitamente poco significative come nei feti podalici nei quali è comune trovare la dolicocefalia, cioè la testa assume una forma più "schiacciata".

HC (o CC) - circonferenza cranica.

VLAT - ventricolo laterale cerebrale

Misurazione degli spazi liquidi cerebrali.

DTC - diametro transcerebellare.

Lunghezza del cervelletto, organo deputato all'equilibrio.

AC (o CA) - circonferenza addominale.

Misura più importante per valutare la crescita, soprattutto nel corso del 3° trimestre.

FL - lunghezza del femore.

Esprime lo sviluppo delle ossa lunghe.

L - lunghezza omero.

PI e RI - resistenza nei vasi fetali o materni.

Riscontrabili attraverso la flussimetria.

EFW (o PSF) - peso stimato fetale.

VCA - Diametro ventricoli cerebrali anteriori.

VCP - Diametro ventricoli cerebrali posteriori.

CM - Diametro cisterna magna o cisterna cerebello-midollare.

Porzione intracranica collocata sotto e dietro il cervelletto.

BCF: Battito fetale.

TRIGONO - l'ampiezza massima del ventricolo cerebrale.

Misurata all'atrio (o trigono) non dev'essere superiore ai 10mm.

NT - Translucenza nucale.

AFI o Amniotic Fluid Index - la valutazione della quantità di liquido amniotico.

I valori di riferimento dipendono dall'epoca gestazionale e dalla curve di crescita utilizzate.

Ecografia del 1° Trimestre

La prima ecografia serve per:

- valutare la presenza di uno o più embrioni;

- verificare la vitalità del feto rilevando il suo battito cardiaco;

- il volume del liquido amniotico e il posizionamento della placenta;

- confermare o meno il numero di settimane di gravidanza e quindi stabilire la data presunta del parto (DPP) dopo 40 settimane.

L’ecografia del 1° trimestre permette di confermare o meno l’età gestazionale.

Ridatare la gravidanza significa modificare la data dell’ultima mestruazione calcolandone una nuova sulla base delle misure fetali rilevate, ricalcolando automaticamente anche la data presunta del parto.

La datazione ufficiale della gravidanza può essere stabilita esclusivamente nell’ecografia del 1° trimestre, idealmente intorno alla 10ª o 11ª settimana; se nelle ecografie successive il feto risultasse più piccolo o più grande rispetto al valore previsto, la datazione non verrebbe comunque modificata.

Se effettuata alla 12ª settimana, apparecchiature ecografiche più moderne potrebbero fornire anche un primo studio dell’anatomia del feto potendo osservare il cervello con i suoi emisferi, braccia, gambe, stomaco e vescica. Inoltre è molto frequente osservare i movimenti fetali.

Eseguire la 1ª ecografia troppo presto comporterebbe il rischio di non riuscire a valutare cuore e annessi fetali (come placenta e sacco amniotico) dovendola poi ripetere.

Traslucenza nucale

La translucenza nucale (NT) è un esame che consiste in un'ecografia addominale con cui si misura lo spessore di una raccolta di liquido che si trova sotto la nuca osservando la distanza tra la cute della nuca e l'osso occipitale del cranio.

Se il suo valore è alterato rispetto alla norma, si può sospettare la presenza di un'anomalia fetale, che andrà però confermata con test di approfondimento.

Il valore della translucenza nucale varia in base alla lunghezza del feto per cui non è possibile dare valori soglia di normalità: l'esito dell'esame va valutato sulla base di curve specifiche che tengono conto di questo rapporto.

Orientativamente si definisce translucenza aumentata (quindi non fisiologica) sopra i 3,5 mm.

Ma anche valori inferiori potrebbero essere a rischio, perché legati alla lunghezza del feto.

La diagnosi richiede la combinazione della NT e prelievo ematico per il dosaggio della free β-hCG e PAPP-A.

Valori superiori a 2.5 mm possono far sospettare una patologia cromosomica.

In questo caso sarà necessario eseguire ulteriori accertamenti.

Ecografia del 2° Trimestre

L’indagine ecografica per la diagnosi di anomalie fetali deve essere offerta di routine tra 19+0 e 21+0.

L’indagine ecografica per la diagnosi di anomalie fetali consente di:

- compiere una scelta riproduttiva consapevole e decidere per tempo per un’interruzione di gravidanza;

- preparare i futuri genitori alla gestione di disabilità, eventuali trattamenti, cure palliative;

- programmare la nascita in centri specializzati;

- considerare eventuali interventi intrauterini.

L’ecografia del 2° trimestre viene chiamata morfologica proprio perchè mirata principalmente ad analizzare la morfologia del feto, per:

- controllare la vitalità del feto;

- osservare l’anatomia del feto;

- controllare lo sviluppo del feto.

Inoltre valuta la quantità di liquido amniotico, la localizzazione placentare e il sesso del nascituro.

L’ecografista osserva il feto con la maggiore attenzione possibile, visualizzando di norma i seguenti organi interni:

- Cervello e Cervelletto;

- Faccia con osservazione del profilo, delle labbra e delle lenti del cristallino oculare;

- Colonna vertebrale;

- Torace con osservazione dei polmoni e della posizione del cuore;

- Cuore con studio delle 4 camere cardiache e aorta;

- Diaframma;

- Addome con controllo della chiusura della parete e studio degli organi interni quali lo stomaco, la colecisti, il fegato e l’intestino, apparato genito-urinario, con visualizzazione dei reni, della vescica e dei genitali esterni;

- Cordone ombelicale con la visualizzazione dei tre vasi che lo compongono e l’inserzione in addome ed in placenta;

- Arti superiori ed inferiori, ossa lunghe, asse delle mani e dei piedi, dita delle mani.

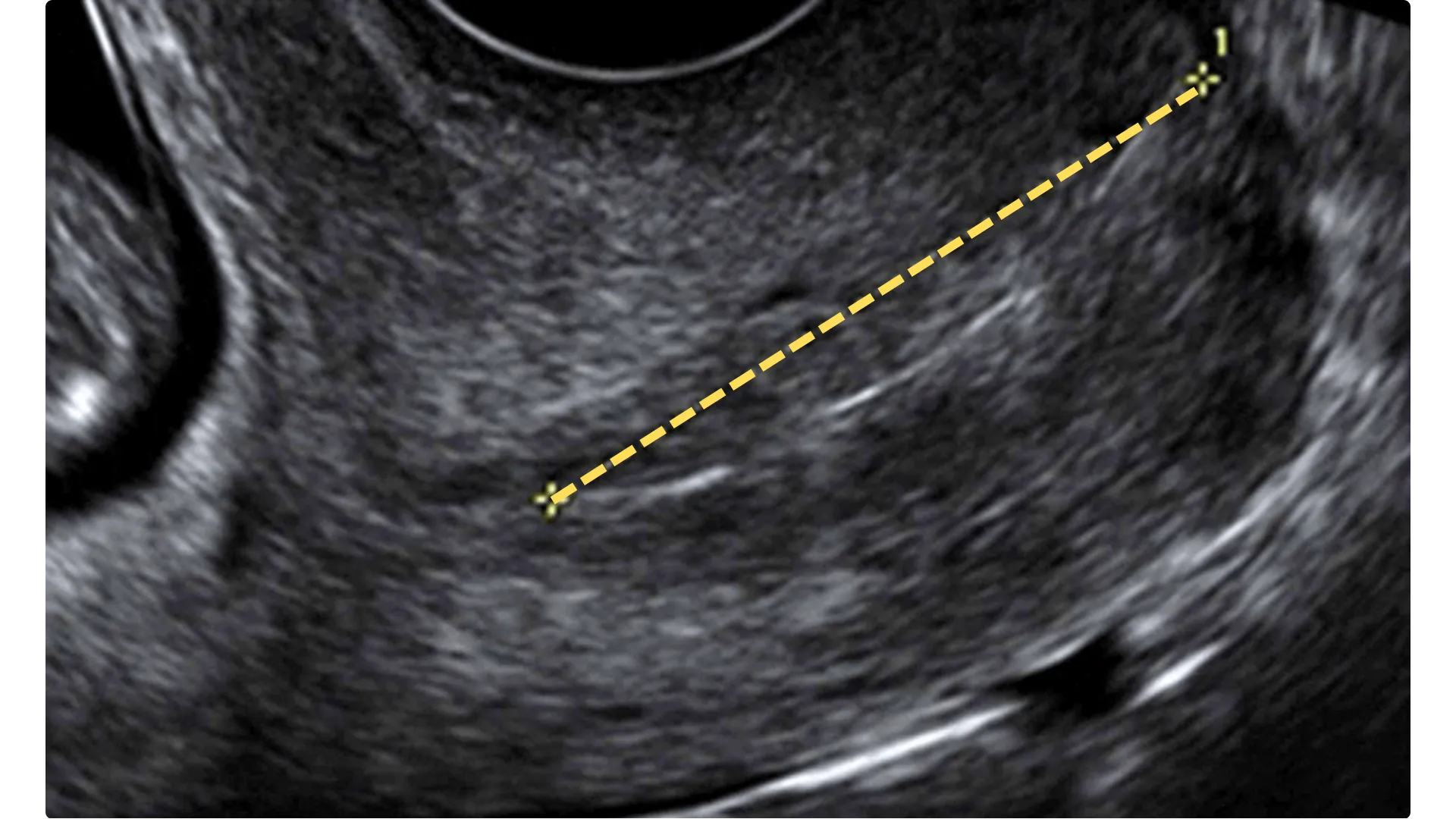

Cervicomentria

Nell’ambito nell’ecografia del 2° trimestre viene eseguita anche la cervicometria (per via transvaginale) per valutare la presenza di eventuali modificazioni della cervice (collo dell’utero) al fine di escludere il rischio di parto pretermine.

I valori normali sono 35-40 mm.

Si considera a rischio di parto pretermine una misurazione < 25 mm nelle gravidanze singole.

Ecocardiografia fetale

L'ecocardiografia è una semplice ecografia addominale effettuata intorno alla 20ª settimana mirata a studiare l’aspetto e il funzionamento del cuore del feto (affidabilità dell’80-90%).

Dovrebbe essere eseguita solo nel caso in cui ci sia un sospetto di malformazioni o malattie a carico del cuore e dei grandi vasi.

Indicazioni materne:

- precedente figlio con una cardiopatia congenita;

- casi di cardiopatie congenite in famiglia;

- malattie ereditarie associate ad aumentato rischio di malformazioni cardiache;

- diabete, fenilchetonuria, malattie autoimmuni o alcune infezioni contratte in gravidanza;

- assunzione di farmaci che possono provocare un aumento dell'incidenza di malformazioni.

Indicazioni fetali:

- sospetto di cardiopatia congenita emerso durante una ecografia morfologica di controllo;

- aritmia fetale;

- risultato anomalo della valutazione della translucenza nucale;

- ritardo della crescita fetale accertato nel secondo trimestre di gravidanza;

- malformazioni fetali extracardiache;

- aumento dei liquidi nei tessuti fetali (idrope fetale);

- gemelli monocoriali (con una sola placenta);

- alterazioni cromosomiche;

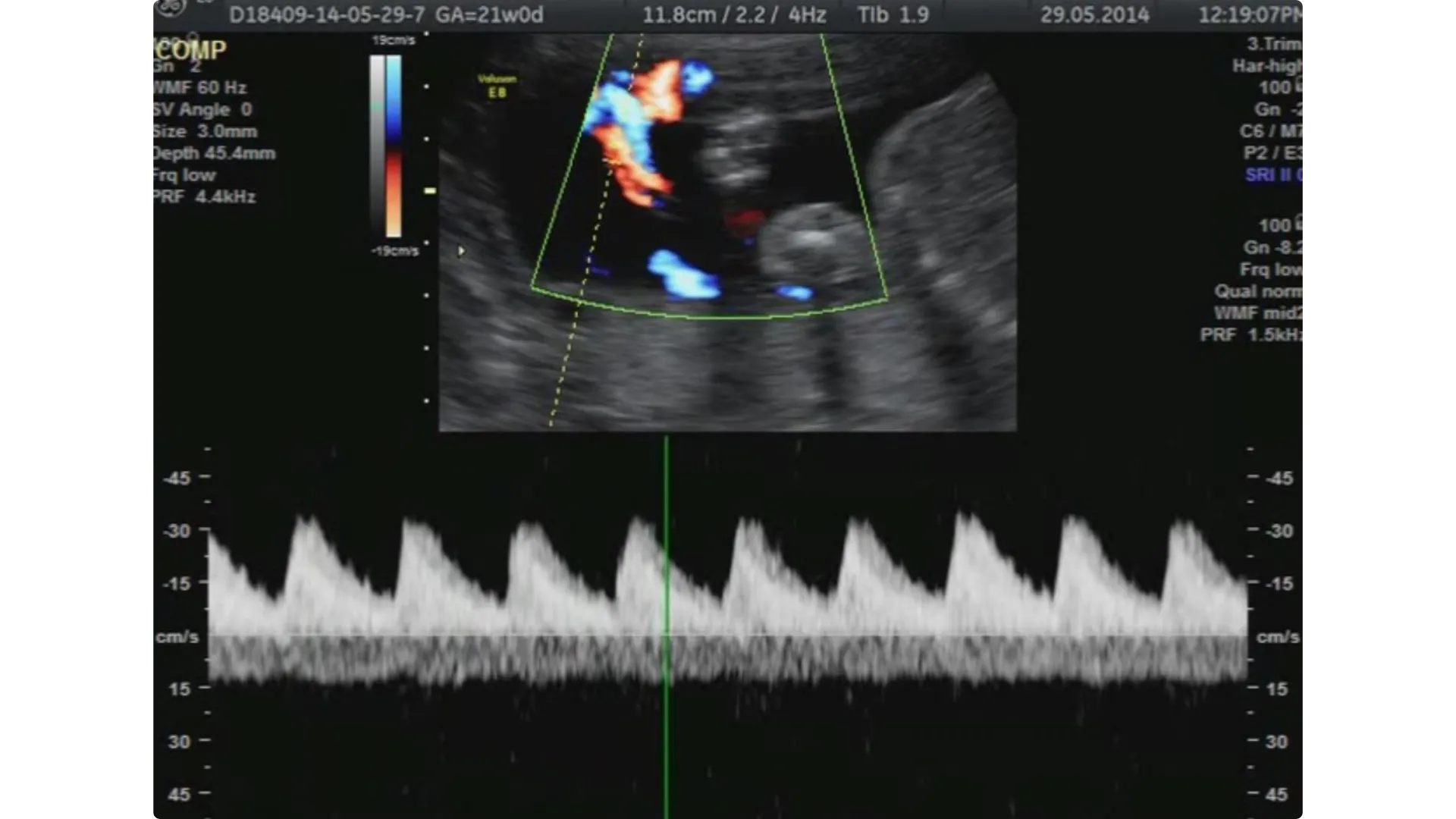

Flussimetria

Questa tecnica dovrebbe essere effettuata solo in caso di complicanze della gravidanza, come ad esempio la pressione alta, la preclampsia, il diabete gestazionale o ritardo nella crescita del feto.

Grazie alla flussimetria infatti è possibile sapere molte cose sullo stato di benessere del bimbo.

Fornisce informazioni utili circa l’elasticità di alcune arterie e il flusso sanguigno delle arterie uterine che portano il sangue dalla mamma alla placenta.

Attraverso l’analisi del flusso sanguigno del cordone ombelicale si valuta se il bambino riceve sufficienti quantità di ossigeno e di nutrienti di cui ha bisogno attraverso la placenta.

Solitamente la flussimetria fetale si esegue dalla 32ª settimana di gravidanza in poi, talvolta in concomitanza con l’ecografia del 3° trimestre.

Ecografia del 3° Trimestre

Chiamata anche ecografia di accrescimento, viene effettuata nel terzo trimestre, solitamente tra la 28ª e la 32ª settimana, anche se di recente le più accreditate società scientifiche hanno indicato come periodo ottimale quello tra la 34ª e la 36ª settimana.

Durante l’esame si misura:

- la grandezza del feto;

- la posizione del feto;

- la misura dei vari organi;

- eventuali malformazioni;

- la sede della placenta;

- il liquido amniotico.

Se il bambino non risultasse in posizione cefalica (a testa in giù), la mamma verrebbe informata dell’esistenza di alcune procedure che possono modificare il suo orientamento, con lo scopo di evitare il taglio cesareo altrimenti necessario.

A fine di valutare lo stato di crescita si rapportano i parametri rilevati a curve di crescita di riferimento, che permettono di valutarne lo sviluppo rispetto ai valori medi (percentile): dire, per esempio, che il feto si colloca nel 25° percentile, significa che è più piccolo del 75% dei suoi coetanei.

Vengono valutati:

- estremo cefalico;

- circonferenza cranica (HC);

- diametro bi parietale (BPD);

- diametro fronto-occipitale (OFD);

- circonferenza addominale (AC);

- ossa lunghe;

- omero;

- ulna;

- radio;

- femore;

- tibia;

- fibula.

Ecografia dopo la DPP

“Alle donne che a 42+0 settimane di età gestazionale rifiutano l’induzione al parto deve essere offerto un monitoraggio più frequente, consistente nella cardiotocografia almeno due volte a settimana abbinata a una stima ecografica della massima tasca di liquido amniotico".

Si svolge come un normale controllo ecografico ed ha lo scopo di rilevare la quantità di liquido amniotico o AFI (Amniotic Fluid Index).

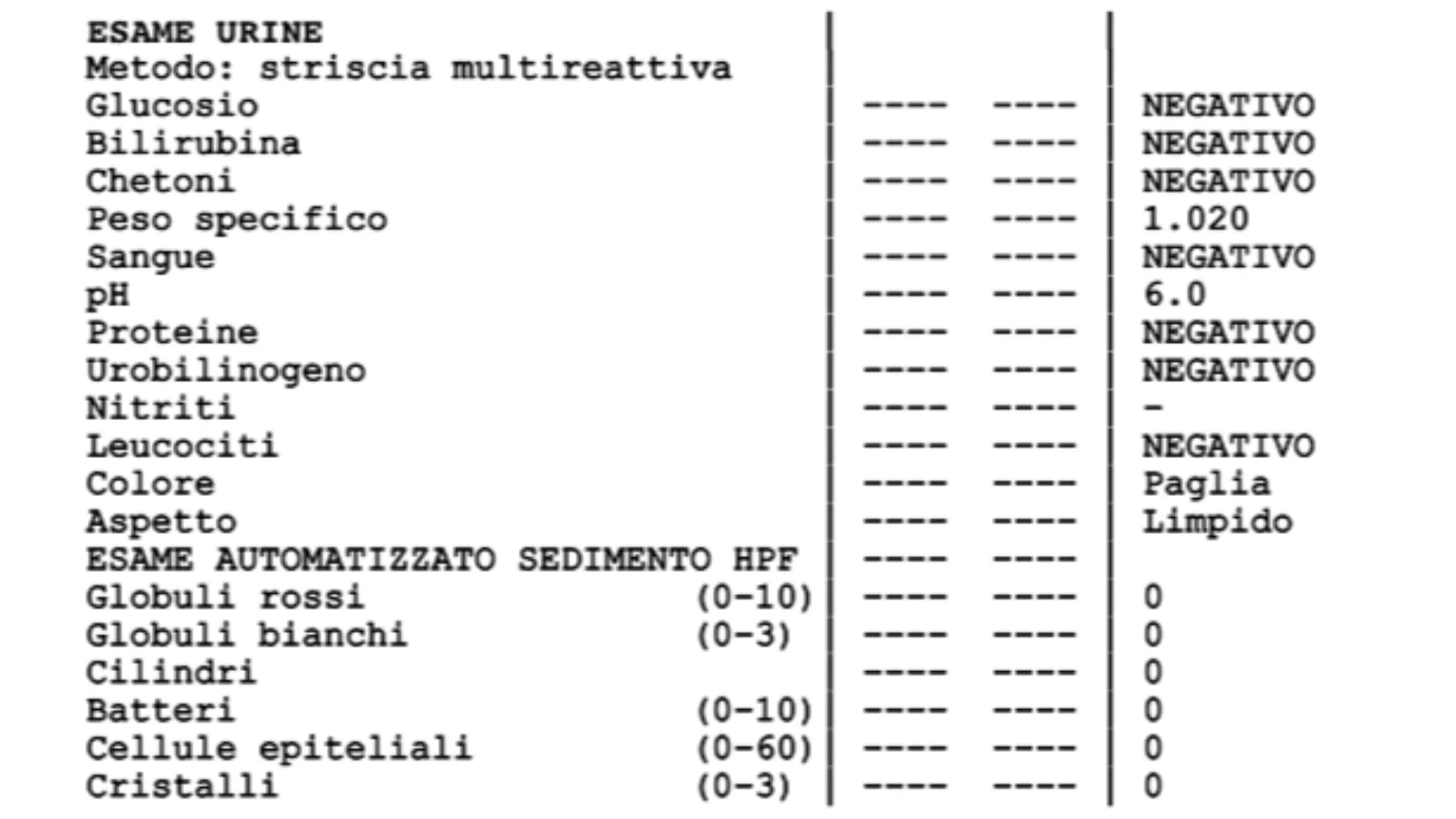

“Il paziente deve essere adeguatamente informato circa le modalità di raccolta del campione urinario per ECMU ed ECU e per la esecuzione di altre tipologie di accertamenti.Nel paziente adulto, continente e cooperante, il campione di scelta per l‟esecuzione di ECMU ed ECU è quello raccolto con la tecnica del mitto intermedio, correttamente eseguita.".

E’ un importante esame per individuare principalmente malattie dell’apparato urinario e dei reni, ma anche altre situazioni come ad esempio diabete e patologie del fegato.

Accortezze:

- il primo getto di pipì non va raccolto perché ha ristagnato nell’uretra ed è stato più a contatto con l’esterno;

- attenzione anche a non toccare con le mani il bordo del contenitore e i genitali;

- il campione va consegnato al laboratorio d’analisi nel più breve tempo possibile, preferibilmente entro un’ora dalla raccolta.

Aspetto del risultato

Colore

Il colore normale delle urine è "giallo paglierino".

- se il colore è diverso dal "giallo paglierino" e diventa giallo carico può essere dovuto a stati febbrili oppure al fatto che le urine sono fortemente concentrate perché si beve poco;

- se il colore è "marsala" potrebbe essere causato da malattie del fegato per la presenza di pigmenti biliari;

- colore "lavatura di carne", cioè quasi marrone, significa che nelle urine è presente del sangue, la cosiddetta ematuria, e potrebbe essere in corso una emorragia lungo il decorso delle vie urinari;

- colore "giallo citrino", significa che sono stati assunti molti liquidi ed è un colore normale.

- colore rosa, sono associate all’assunzione di anticoagulanti;

- colore arancione, potrebbe cioè a seguito di assunzione di integratori o di carote;

- colore verde, possono essere causate da un’infezione batterica.

Aspetto

Normalmente le urine devono essere limpide, trasparenti.

Se invece il loro aspetto è torbido potrebbe indicare della scarsa quantità di acqua assunta o dalla presenza di sangue nelle urine (cosiddetta ematuria) o di globuli bianchi (cosiddetta piuria) potendoò far supporre la presenza di una malattia renale.

Peso specifico

I valori normali del peso specifico sono compresi tra 1,015 e 1,030.

Il suo valore indica la capacità dei reni di concentrazione ed escrezione delle urine. Dà quindi delle informazioni sulla funzionalità renale. Più il peso specifico è alto, più l’urina è concentrata.

L’aumento o la diminuzione possono dipendere da vari fattori, dalla quantità di liquidi assunta, dai farmaci, da alcune malattie, fino allo stress.

PH

Il livello corretto di pH è tra 5 e 7 e indica lo stato acido-base della persona

Valori alti indicano un’infezione delle vie urinarie) oppure altri tipi di problematiche.

Valori bassi invece potrebbero essere collegati a disturbi come disidratazione, febbre, diarrea. Oltre ai farmaci, anche alcuni cibi influenzano l’andamento del pH. La frutta e la verdura ad esempio tendono a farlo aumentare, mentre le diete iperproteiche rendono l’urina più acida e quindi fanno abbassare il pH.

Glucosio

Di norma è assente (oppure c’è in piccolissime quantità).

Se invece il valore si alza, significa che nel sangue c’è una circolazione importante di zuccheri che quindi vengono in parte eliminati urinando. L’eccesso di glucosio è uno dei sintomi del diabete gestazionale. Se si riscontra nelle urine è probabile che saranno necessari altri esami, come la curva da carico di glucosio.

Chetoni

Di norma è assente (oppure c’è in piccolissime quantità).

I chetoni sono delle sostanze che si sviluppano quando l’organismo non ha più zuccheri a disposizione e inizia a bruciare grassi. La presenza di corpi chetonici nelle urine di una donna incinta potrebbe essere giustificata dal vomito gravidico.

Nitriti

Di norma è assente (oppure c’è in piccolissime quantità).

Se vengono evidenziati dall’esame delle urine significa che probabilmente c’è in atto un’infezione alle vie urinarie di origine batterica. Tra i più comuni agenti patogeni ci sono l’Escherichia coli e la Klebsiella.

Proteine

Di norma è assente (oppure c’è in piccolissime quantità).

Se il rialzo è lieve e non ci sono altri sintomi, la situazione non desta particolare preoccupazione.

Il problema è se contemporaneamente compaiono anche altri disturbi come la pressione arteriosa alta. Sono tutti campanelli di allarme della preeclampsia.

Emoglobina

Di norma è assente.

Riscontrarla nelle urine significa quindi presenza di sangue, cosa che non dovrebbe succedere. Tra le cause ci sono la cistite, polipi cervicali, renella o calcoli renali.

Bilirubina

Di norma è assente.

Viene prodotta dalla distruzione dei globuli rossi ed è il principale pigmento della bile. La sua presenza nelle urine potrebbe suggerire problemi a carico del fegato.

Leucociti

Di norma è assente (oppure c’è in piccolissime quantità).

Sono globuli bianchi che se presenti indicano la presenza di un’infezione in corso.

Eritrociti

Di norma è assente.

Piccole tracce di sangue nelle urine non sono preoccupanti altrimeti è espressione di micro o macro emorragie lungo le vie urinarie.

Cellule

Di norma è assente.

Se sono poche non destano particolare preoccupazione perché derivano dal normale ricambio dello strato superficiale delle cellule delle vie urinarie.

Cristalli

Di norma è assente.

Si formano ad esempio se si beve poco oppure a causa dell’alimentazione. Una dieta ricca di formaggi o carne è un fattore predisponente.

Miceti

Di norma è assente.

Sono funghi. Se ci sono anche leucociti, probabilmente è in atto una infezione delle vie urinarie.

Cilindri

Di norma è assente.

La loro presenza è quindi indice di un problema, ad esempio una malattia renale acuta o cronica.

Urinocoltura

“All’inizio della gravidanza deve essere proposto lo screening per la batteriuria asintomatica basato sull’urinocoltura, con campione prelevato da mitto intermedio, poiché l’identificazione e il riconoscimento della batteriuria asintomatica riduce il rischio di pielonefrite".

E’ un esame delle urine che si esegue allo stesso modo dell’esame urine.

Il suo scopo è quello di individuare eventuali batteri che causano infezione delle vie urinarie.

L’urinocoltura si associa all’antibiogramma (esame utile a capire per ogni individuo quale farmaco risulti maggiormente efficace per quello specifico batterio).

Risultato positivo: presenza di un’infezione urinaria che deve essere curata con antibiotici.

Il laboratorio di analisi procede all’identificazione della o delle specie di microrganismi presenti.

Risultato negativo: non è presente alcuna infezione.

La visita vaginale viene eseguita principalmente per valutare i cambiamenti del collo dell’utero.

Vengono osservate 3 eventuali modificazioni:

1. CENTRALIZZAZIONE

“Srotolamento” della cervice che si orienta in direzione opposta verso il canale vaginale in preparazione al parto.

La cervice può risultare:

- posteriore;

- in via di centralizzazione;

- centralizzata.

Normalmente durante la gravidanza è posteriore ma non è una regola in quanto alcune donne lo hanno posizionato diversamente come conformazione propria.

2. RACCORCIAMENTO

Accorciamento del canale cervicale in preparazione al parto.

Può essere definito in percentuale (es. “Collo dell’utero raccorciato del 20%”) fino ad arrivare al suo massimo che viene definito “Appianamento”.

Durante la gravidanza dovrebbe risultare “conservato” cioè ancora della lunghezza originaria.

3. DILATAZIONE

Dilatazione dell’orifizio cervicale esterno che va da una situazione di lieve pervietà (ammessa come limite in gravidanza) fino al suo massimo di 10 cm durante il travaglio (dilatazione completa).

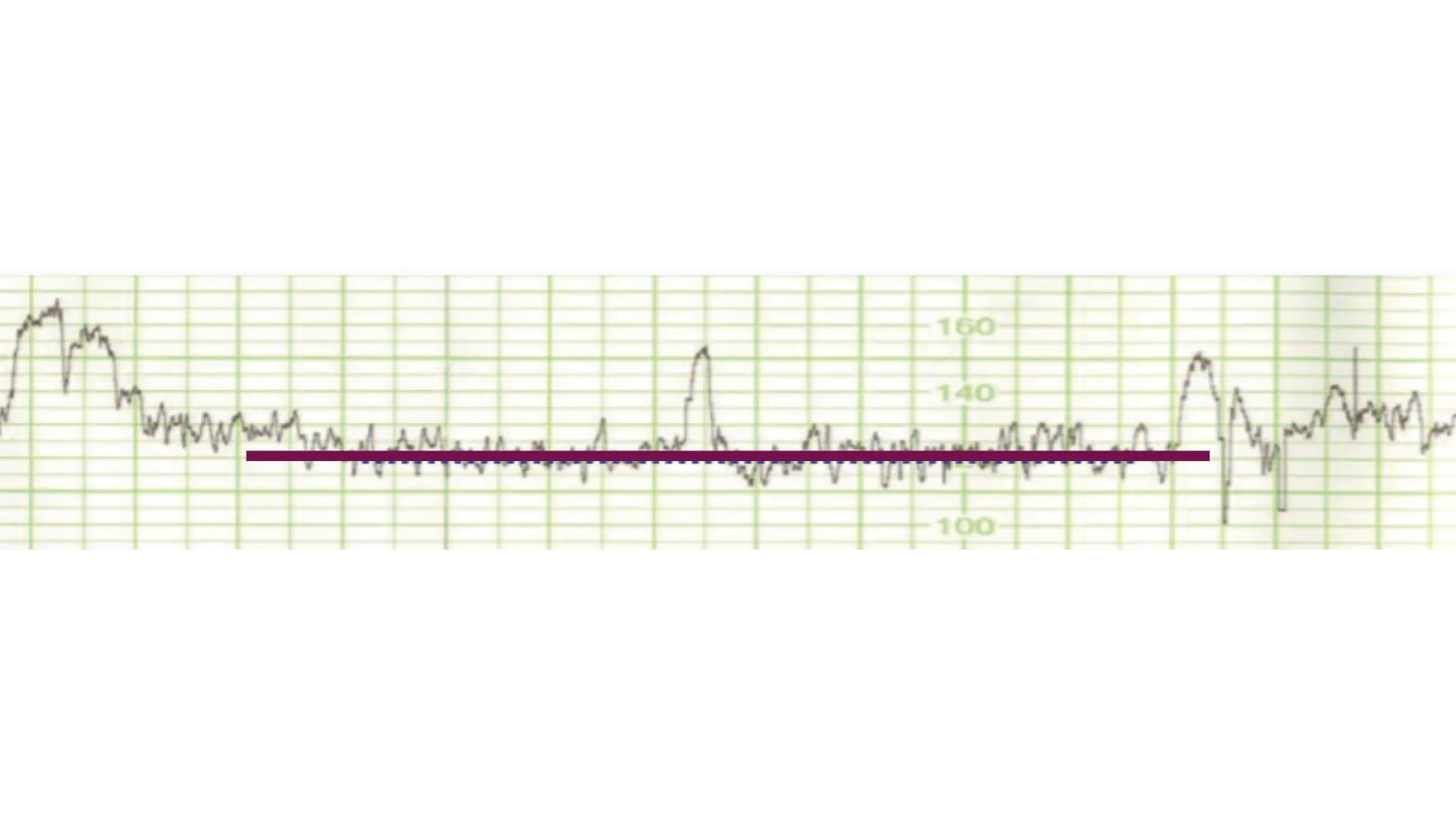

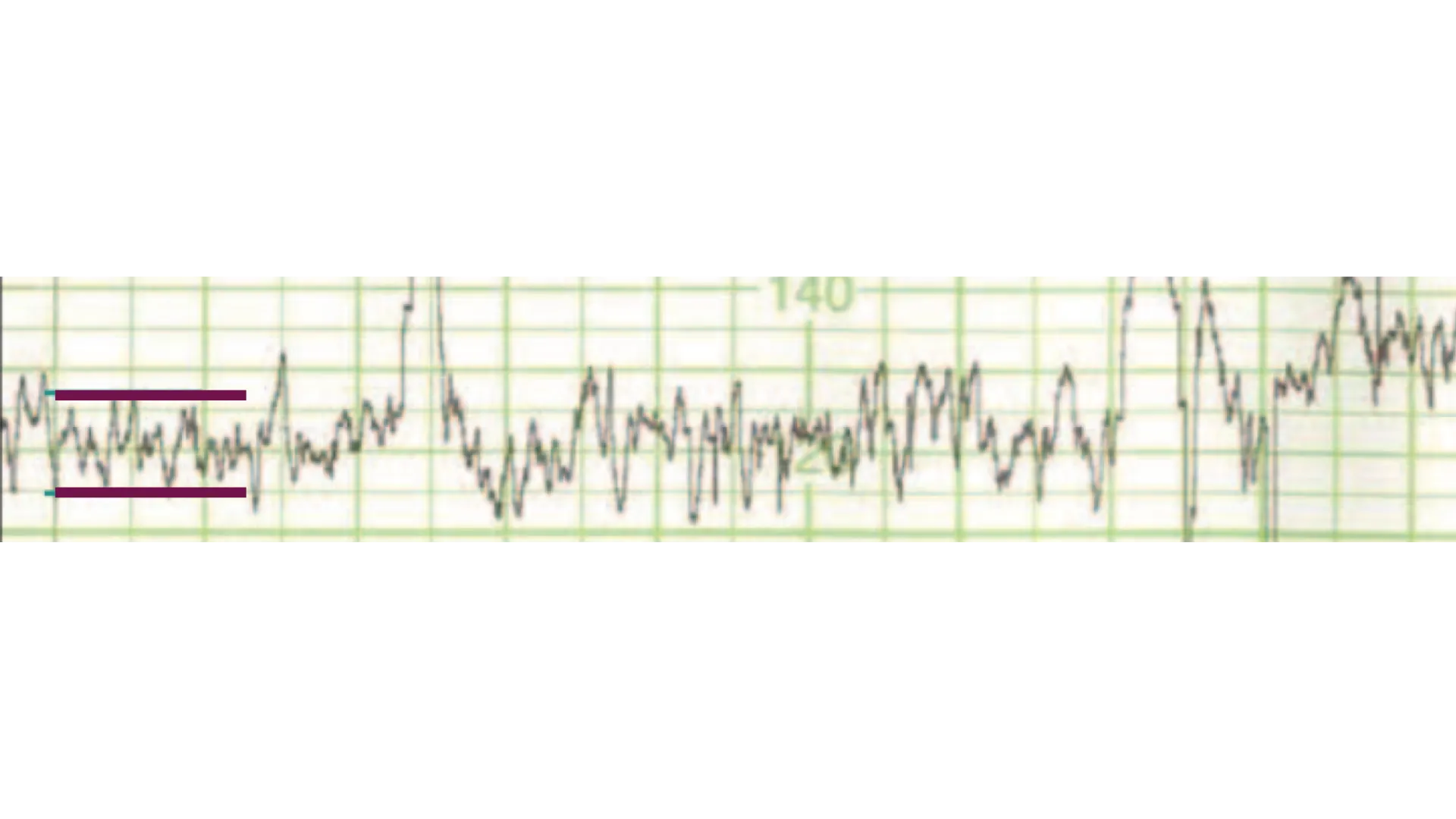

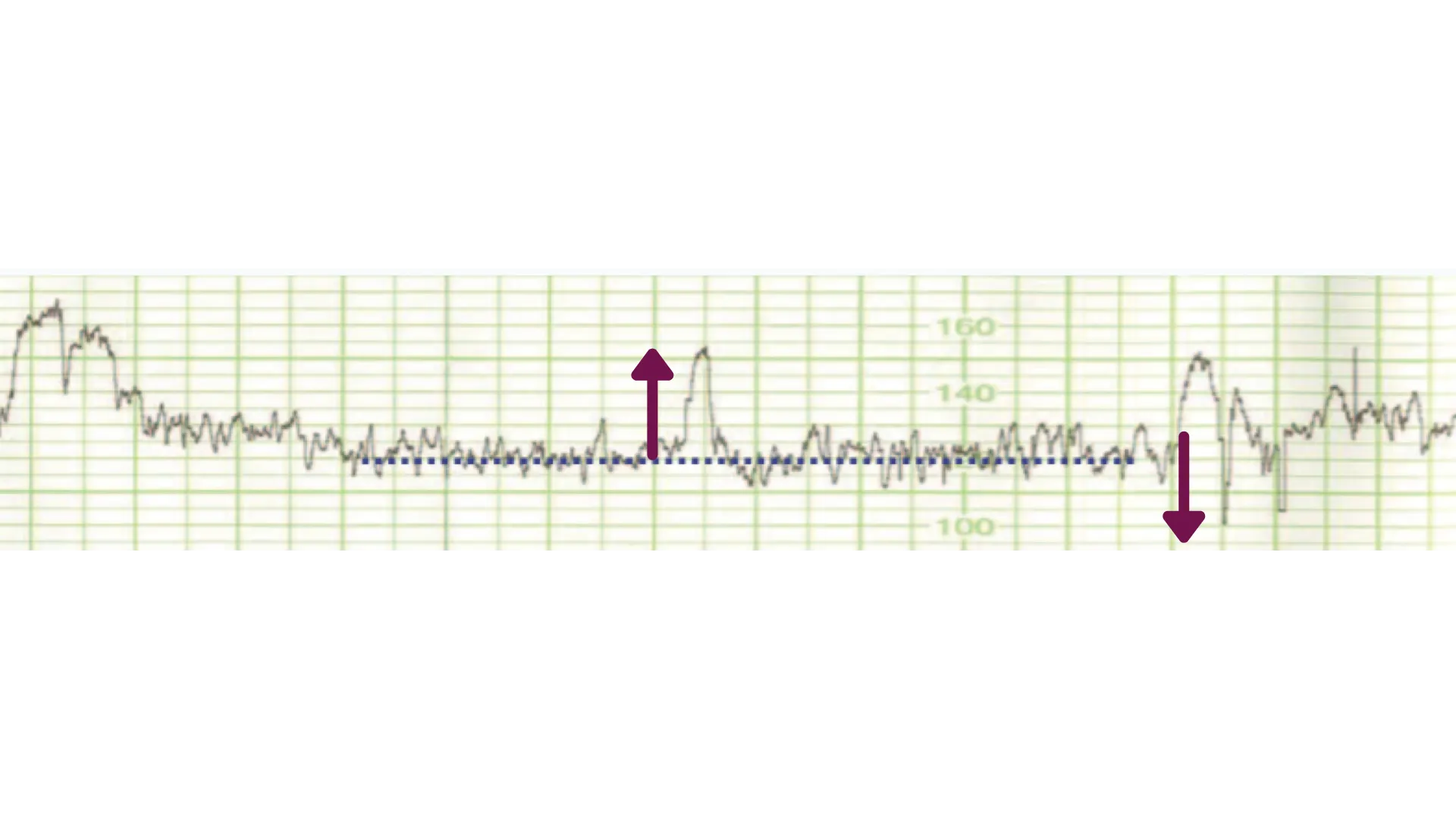

Il CTG è un esame non invasivo e indolore, praticato le ultime settimane di gravidanza, utile a monitorare il battito cardiaco fetale e le contrazioni uterine al fine di valutare lo stato di benessere del piccolo nelle ultime settimane in prossimità del parto.

2 sonde vengono applicate e bloccate con delle fasce elastiche sulla pancia della donna:

- una per monitorare la frequenza cardiaca fetale (sulla parte bassa dell’addome)

- una per monitorare l’attività contrattile dell’utero (sulla parte alta dell’addome)

I segnali registrati vengono trasmessi ad un monitor e trascritti in un tracciato sul quale saranno visibili 2 linee:

1. linea della frequenza cardiaca

2. linea delle contrazioni uterine

Vengono valutati:

- linea di base ossia la frequenza cardiaca media (tra 120 e 160 bpm)

- variabilità ossia la differenza tra frequenza massima e minima ( deve essere minimo 5 bpm);

- presenza di accelerazioni ossia l’aumento della frequenza cardiaca media che indica una buona reattività fetale (oltre i 160 bpm si tratta di tachicardia fetale);

- presenza di decelerazioni ossia la riduzione della frequenza cardiaca media (sotto i 120-110 bpm si tratta di bradicardia fetale che è un indice di sofferenza);

- movimenti attivi fetali (MAF) ossia la presenza di movimenti fetali percepiti dalla mamma;

- attività contrattile (presenza, intensità, frequenza, regolarità;

- correlazione tra Frequenza cardiaca fetale e Attività contrattile.